KEY-NOTE LECTURE di Mario Liverani

“Convivere con la catastrofe”

Roma, 4 dicembre 2012

Sono già intervenuto due volte pochi anni fa sul tema della catastrofe ovvero del collasso, e quasi contemporaneamente: una volta in sede di conclusioni al convegno paletnologico del nostro Dipartimento sulle “Trasformazioni” 1, e una volta con una conferenza fiorentina poi pubblicata su “Studi Storici” come “La madre di tutte le catastrofi” 2 – era sulla fine dell’impero assiro, ma inquadrata nel generale problema della catastrofe (anche in senso tecnico, cioè nel senso teorizzato da René Thom). Questa, scritta in italiano e in una rivista storica generalista ma prevalentemente moderna, non l’avrà letta nessuno, gli estratti cartacei si sono persi per strada, il pdf non me l’hanno dato, insomma una piccola catastrofe. Questo per dire che non potrete aspettarvi molto di nuovo rispetto ai miei precedenti interventi.

E’ evidente che il moltiplicarsi di convegni e progetti e monografie3 sul collasso (specie anni 1980-90) o sulla catastrofe (specie anni 2000-2010) ha molto a che fare con lo stato di crisi in cui ci troviamo, non solo per la ragione banale che la catastrofe va oggi di moda, ma direi soprattutto perché le esperienze vissute aiutano a comprendere e focalizzare meglio i problemi. Studiamo le catastrofi del passato per esorcizzare quella prossima ventura, ma la sindrome della catastrofe imminente aiuta a capire lo stato d’animo di coloro cui, in un passato anche remoto, è capitato di vivere in quelli che gli egittologi chiamano periodi intermediari. Oggi tutti noi conviviamo con la catastrofe, a tanti livelli, anzi a tutti i livelli. C’è il livello della crisi soprattutto economica del mondo globalizzato, e si tratta di una trasformazione di lunga lena, inutile prometterci che nel giro di due o cinque o dieci anni ne verremo fuori, il mondo è cambiato, lo sfruttamento europeo delle risorse mondiali è finito, dobbiamo rassegnarci o meglio reagire per cambiare le cose, trovare un nuovo adattamento, non aspettare che la crisi passi. Poi c’è la crisi a livello nazionale, fatta soprattutto di politica e di corruzione. Poi c’è la crisi della struttura settoriale, nel nostro caso del mondo universitario e della ricerca e della cultura in genere. E c’è il livello micro-settoriale, il declino degli studi sull’antico Oriente. Ma poi ci sono le crisi personali, la sindrome del mondo che mi è cascato addosso. Tutti i livelli sono interconnessi, ma l’ultimo – quello personale – è forse il più doloroso e comunque il più influente nel determinare un’incapacità a reagire positivamente.

In questo scenario, e per semplificare l’analisi, direi che esistono due approcci, opposti ma coesistenti negli ultimi decenni. Il primo approccio, che rientra nella sfera del post-modernismo, è quello di considerare la catastrofe un “fatto mentale”, dunque qualcosa che esiste nella nostra mente ma non nel mondo reale. Tra parentesi, mentre scrivevo il mio libro sulla città orientale (che dovrebbe uscire a marzo, sempre ammettendo che il mondo non finisca prima) ho incontrato l’affermazione che anche la rivoluzione urbana fu una rivoluzione mentale, dunque non un mutamento drastico e strutturale della società, dell’economia, dell’organizzazione politica e della gestione amministrativa, del sistema insediamentale. Mi pare che si confonda l’effetto con la causa (o il complesso di concause).

Comunque data la mia età non potete chiedermi di farmi post-moderno, preferisco l’altro approccio, quello semplicemente moderno (nel senso di pre-postmoderno, se così ci si può esprimere), quello sistemico per intenderci. Dopo millenni in cui la catastrofe, sia generale (la fine del mondo) sia locale (il crollo di un impero, la distruzione di una città) era spiegata con motivazioni monolitiche, soprattutto teologiche (la punizione divina per i peccati o le infedeltà umane) si è passati a riconoscere che esiste un intreccio di fattori che combinati insieme determinano le tante variazioni a scendere o a crescere, tra cui quella più impressionante della catastrofe.

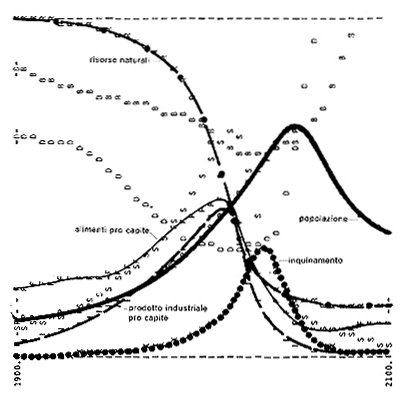

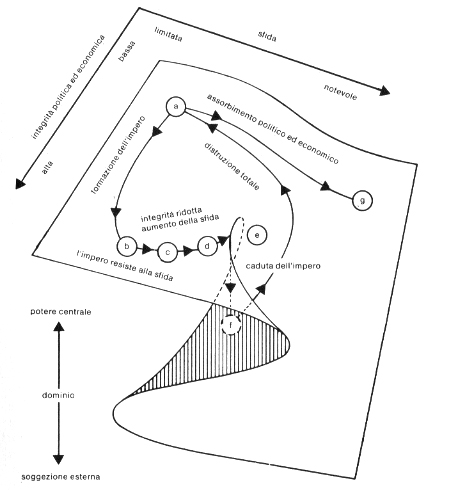

Tipici i grafici [Fig. 1] del volumetto sui limiti dello sviluppo, redatto dal MIT per il Club di Roma nel 19724, grafici tutti immancabilmente caratterizzati dall’esito finale in un organigramma piatto: se non si corre ai rimedi, il mondo collassa. Più sofisticati sono i grafici della catastrofe proposti da René Thom e da F.C. Zeeman, dove quello della caduta dell’impero romano [Fig. 2] è strutturalmente uguale a quello dell’aggressività del cane5.

La teoria delle catastrofi, Milano 1982, fig. 27.

Scherzi a parte, il succo è che una morfologia sociale resiste fin che può, ma a un dato momento il cumulo degli input negativi è tale da provocare un collasso più o meno subitaneo. Ma niente paura: la catastrofe è solo una trasformazione, una morfogenesi, che produce un nuovo assetto. Basta non capitarci in mezzo.

Ho già posto (al convegno paletnologico sulle trasformazioni) la domanda che mi pare essenziale: quando si parla di collasso, cos’è concretamente che collassa? Il totale della popolazione, la durata della vita, l’entità della produzione di beni materiali, la comodità delle abitazioni, il livello del sapere tecnico, le realizzazioni celebrative, le creazioni artistiche, l’equità sociale, l’efficienza governativa, il benessere avvertito, il tasso di felicità? Difficile misurare questi indicatori per la remota antichità, ma il problema esiste, e se è legittimo che gli archeologi tendano a misurare il misurabile, e cioè il totale di ettari insediati in un dato periodo rispetto al precedente, però è bene che ci rendiamo conto che il problema è più complesso, e che la vita in un villaggio può essere più felice di quella in città, o la vita del pastore “errante dell’Asia” non peggiore di quella del contadino o del minatore.

Però, di certo, per le grandi strutture il collasso o catastrofe che dir si voglia esiste e come.

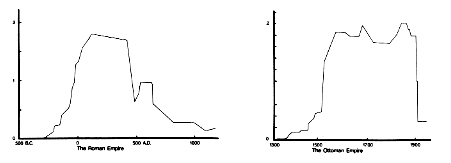

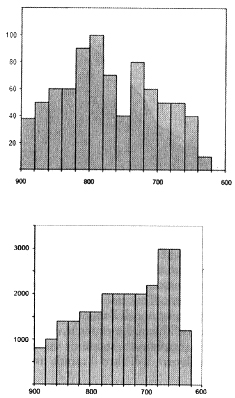

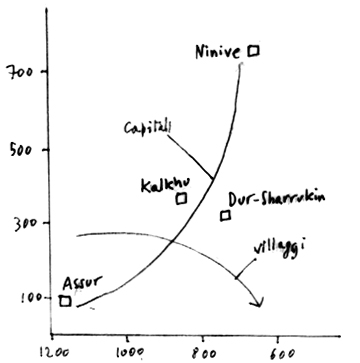

Gli imperi hanno un loro ciclo [Fig. 3], e quello assiro fu piuttosto improvviso [Fig. 4] ma a ben vedere preannunciato da sintomi di vario genere, ad esempio il rapporto tra frequenza e lunghezza delle campagne militari [Fig. 5], che implica costi crescenti e profitti calanti, o meglio ancora il rapporto tra dimensione (in ettari insediati) delle città capitali e dei villaggi [Fig. 6], che implica costi di gestione e di rappresentanza crescenti fondati su una produzione primaria calante. Insomma, non fu tutta colpa di Medi e Caldei.

Ora, tornando alla questione del “fatto mentale”, cosa dicono in proposito i testi dell’antico Oriente, soprattutto quelli letterari? Vengono subito in mente le “Lamentazioni” dei saggi egiziani “primo periodo intermediario”, per constatare che la catastrofe è in realtà un mutamento socio-economico, una “rivoluzione” si diceva una volta, in cui il ceto cui apparteneva il saggio lamentoso perde i suoi privilegi, ovviamente a vantaggio di altri gruppi. emergenti Quando Ipuwer lamenta che “il coppiere è diventato padrone di coppieri, chi faceva il messaggero ora manda un altro”, piacerebbe sapere se anche l’ex-coppiere e l’ex-messaggero avvertissero un senso di crisi. O quando lamenta che “colei che si guardava la faccia nell’acqua adesso possiede uno specchio”, a noi non sembra un segnale catastrofico, tutt’altro. O quando lamenta “chi possedeva letti ora giace al suolo, mentre chi pernottava nello squallore ora si prepara un cuscino”, a noi sembra che il totale del benessere rimanga immutato. Quanto agli scribi depressi della Babilonia cassita, il “Ludlul” ci parla tra le righe di contese (con calunnie e vendette incrociate) all’interno della casta scribale, vissuta come una vicenda di cause teologiche e di rimedi magici; mentre la “Teodicea” nella sua stessa struttura dialogata tra i lamenti del giusto sofferente e le repliche positive dell’amico implica una soggettività delle valutazioni. Anche Il “Dialogo di pessimismo”, con il signore in crisi che vorrebbe fare una cosa e poi il suo esatto contrario, punta sulla soggettività e dunque sull’idea della crisi come stato mentale.

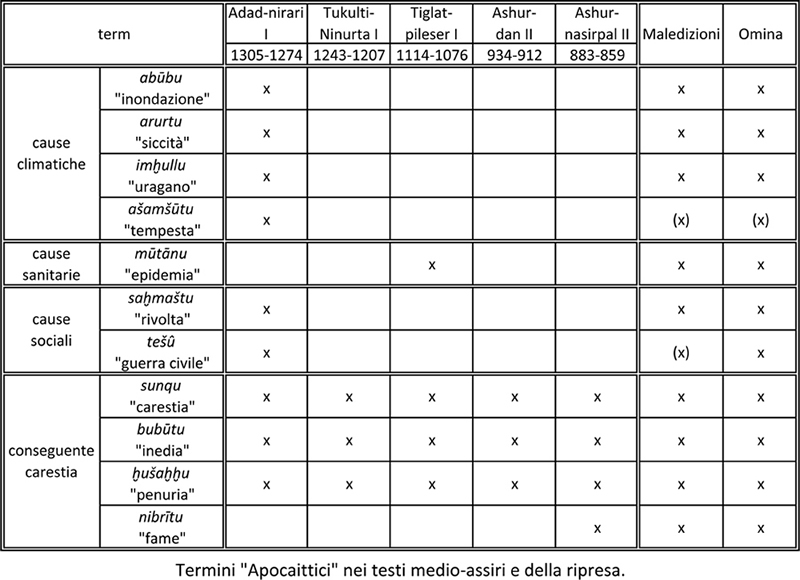

Sono invece certe iscrizioni reali assire [Fig. 7], del periodo tra il XIII e il IX secolo6, un periodo certamente depresso, che ci forniscono dati su quali fossero le attese di tipo “apocalittico” diffuse nella popolazione. Si tratta di eventi atmosferici (tempeste, uragani, inondazioni, e per converso siccità), di eventi socio-politici (insurrezioni, guerre civili), con conseguenze sanitarie (epidemie) e soprattutto ricorrenti quelle di carenze alimentari (fame, inedia, penuria, carestie). Il quadro non va analizzato troppo precisamente, l’impressione di eventi climatici nel XIII secolo e poi di persistenti carestie per tutti i secoli seguenti è solo un’impressione che deriva dalla lista più dettagliata fornita da Adad-nirari I. Invece è importante notare come tutti i termini qui elencati ricorrano anche al di fuori delle iscrizioni assire ora citate, in maledizioni e in apodosi dei presagi – segno appunto che si tratta delle preoccupazioni latenti nella popolazione: disastri che compromettono il raccolto e conseguente carestia e/o epidemie (a danno di uomini e di animali). Non catastrofi epocali, bensì ricorrenti, stagionali se non quotidiane. Un po’ come il Diluvio Universale, mito di fondazione di eventi ricorrenti, le inondazioni che ogni anno sommergevano la Bassa Mesopotamia.

Un altro sondaggio si può fare proprio sui presagi [Fig. 8], e scelgo quelli desunti da nascite deformi (la serie Šumma izbu “Se un feto”)7, perché riguarda un ambito di previsioni tale da abbracciare non solo il livello statale ma anche e soprattutto quello familiare. In effetti, le apodosi sono spesso bipartite, tra una conseguenza che riguarda il paese intero (mātu) e una che riguarda l’oikos domestico (bītu).

Trattandosi di presagi spontanei (cioè non provocati) ma relativi a fatti rari e anomali, irregolari, non sorprende che le apodosi siano molto più spesso negative (per oltre i tre quarti dei casi) che non positive. Sarebbe interessante farne uno studio statistico accurato, ma l’esposizione di un’analisi dettagliata prederebbe molto più tempo e spazio di quello qui disponibile. Darò dunque solo delle indicazioni approssimative e provvisorie. Nel settore mātu (il regno intero), ci sono previsioni che per lo più sembrano interessare non tanto il re e la sua cerchia, quanto la popolazione comune, e oltre alle varie sciagure annunciate (attacchi nemici, devastazioni, città distrutte, pestilenze, e generici “tempi duri”), si segnala la ricorrente menzione dello šarru dannu, un re che più che “potente, forte” sembra essere “prepotente, oppressivo” (una vera calamità per i sudditi), e si notano vari accenni al problema della discordia interna. Il problema della concordia vs. discordia, o anche compattezza vs. dispersione, sembra la preoccupazione prevalente nelle apodosi riguardanti la casa. Da un conteggio sommario, relativo agli izbu umani (quelli animali hanno statistiche un po’ diverse), mi risulta un buon 40% di timore di dispersione della famiglia, più un 5,5% di discordie familiari (marito contro moglie, madre contro figlie, fratello contro fratello), percentuali notevoli non solo per la loro prevalenza quantitativa ma anche per la loro specificità. Se si toglie il 25% di timori generici, di altrettanto specifico resta solo la morte del capofamiglia ad avere ricorrenze notevoli (20%), mentre tutto il resto (malattie, sterilità, impoverimento, confisca, ecc.) ha percentuali minime. Dunque la preoccupazione fondamentale che emerge da questo tipo di presagi è il venir meno della compattezza familiare, evidentemente considerato come l’unico baluardo contro gli eventi esterni della carestia, dell’epidemia, della guerra.

Ma a questo punto conviene lasciare l’aspetto mentale per passare a quelli concreti e sistemici – e in particolare a vedere se e quanto l’attuale ansia di catastrofe che pervade il nostro mondo (studiosi compresi) abbia indotto a rivedere certe posizioni storiografiche sulle varie componenti delle catastrofi del passato, incluso quel passato remoto di cui noi ci occupiamo. Mi limiterò al caso, di per sé macroscopico, della grande crisi che pose fine all’età del Bronzo, la crisi che segnò il passaggio dal Tardo Bronzo all’età del Ferro, e che ridisegnò sia la carta geopolitica sia la struttura socio-economica del Vicino Oriente e del Mediterraneo orientale. Per semplificare, mi sembrano diagnostiche le posizioni storiografiche relative al fattore climatico, al fattore migratorio, alle tendenze demografiche, all’innovazione tecnologica, alla ripresa di localismo, alla democratizzazione del potere decisionale.

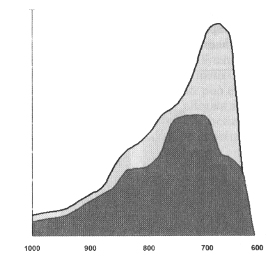

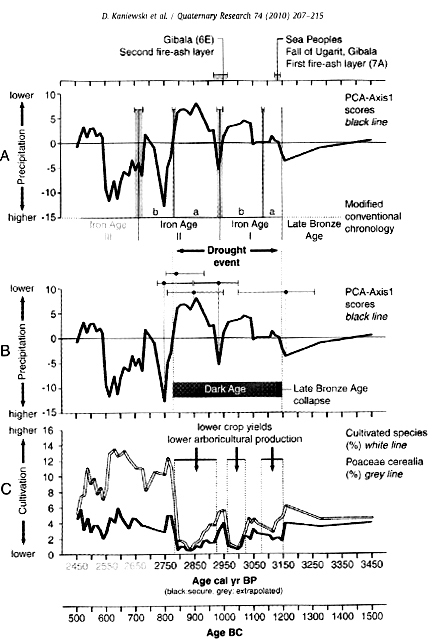

Con tutta evidenza, il fattore climatico è rimasto a lungo emarginato, se non del tutto ed esplicitamente rifiutato, dalla storiografia idealistica che intendeva giustamente privilegiare il fattore umano come fattore del mutamento storico, ma considerava una sorta di attentato al libero arbitrio umano il riconoscere che la collocazione delle società umane in precise condizioni ambientali, e il mutamento (per cause climatiche) di tali condizioni, costituissero non solo il quadro in cui collocare le società umane, ma anche un fattore per le loro caratterizzazioni e per le loro trasformazioni. Ricordo che molto a lungo, ancora negli anni ’60 del secolo scorso, fior di storici e di archeologi riteneva che i mutamenti climatici in grado di influenzare le vicende umane fossero limitati alla preistoria remota, e che il clima fosse rimasto sostanzialmente stabile (e dunque ininfluente) dopo l’ultima glaciazione8. La “nuova climatologia”, dotatasi sin dagli anni ‘50 di strumenti di rilevamento e di analisi assai più raffinate (dai carotaggi alla dendrocronologia), ha avuto influenza anche in ambito storico, a partire dagli studi medievisti per passare poi anche in quelli classici ed orientali negli anni ‘60. Però certe prese di posizione “climatiche” di allora, relative appunto alla crisi del Tardo Bronzo (come il celebre libretto di Rys Carpenter sull’Egeo, o meno celebri articoli miei e di Alan Crown sul Levante) rimasero a lungo marginalizzate. Invece è con gli ultimi vent’anni che le variazioni climatiche sono entrate a pieno titolo nel novero dei fattori del mutamento storico in generale, e insediamentale in specie. Lo si deve in particolare ad Harvey Weiss per la crisi dell’Antico Bronzo, ma importanti contributi sono stati prodotti anche sulla crisi del Tardo Bronzo9 . Nell’immagine qui riprodotta [Fig. 9] si noti (nella produzione agricola) il brusco gradino ca. 1200 seguito da un periodo di depressione e instabilità, da cui si esce con una netta ripresa ca. 850 a.C. E in questo caso la concordanza tra informazioni testuali e informazioni paleo-ambientali contribuisce a formulare un quadro senza dubbio convincente. Non posso qui entrare nei dettagli, per i quali rinvio al già citato contributo al convegno torinese.

Al mutamento climatico è connessa la questione delle migrazioni, che sono di norma innescate da una crisi dei mezzi di sussistenza, e dalla conseguente necessità di trovare migliori condizioni di sopravvivenza in regioni vicine e anche lontane. In economie di tipo pre-industriale le crisi di sussistenza sono dovute di norma ad un seguito di annate sfavorevoli, dunque ad eventi climatici anche ristretti ma acuti. I grandi scenari migratori, che erano stati in gran voga nella storiografia “romantica” di fine Ottocento, connessi col concetto di “popolo” come entità dotata di una sorta di personalità caratterizzata e compatta, vennero poi minimizzati dalla storiografia del Novecento, per una sorta di applicazione collaterale della norma (il rasoio di Occam) che privilegia le spiegazioni che richiedano il minimo indispensabile di alterazioni, dunque in campo demografico il minimo indispensabile di spostamenti di popoli. Nel secondo dopoguerra, agli scenari migratori di popoli interi è subentrata semmai una visione per infiltrazioni di gruppi più minuti, di dimensione al limite familiare o personale, e alle grandi cesure è subentrata la ricerca del continuismo e della quotidianità dei fenomeni in questione. Questo resta tuttora acquisito, con la differenza che le migrazioni pur ridimensionate sono tornate a far parte dell’agenda storiografica. Nel caso della crisi finale del Tardo Bronzo, i “Popoli del Mare” non saranno stati quella marea montante che è descritta da Ramses III, la cui iscrizione celebrativa condensa in un unico scontro campale quella che sarà stata una serie di piccoli episodi, ma comunque un arrivo d’immigranti sulle coste del Levante è accertato dai testi e dagli indicatori archeologici. La maggiore propensione ad accettare di nuovo la realtà dei fatti migratori ha forse qualcosa a che fare con quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, con migliaia di disperati che cercano fortuna in paesi diversi dal loro, e migrano da soli o con famiglia, in gruppi piccoli o grandi, coprendo migliaia di chilometri e attraversando il mare. E’ difficile oggi sostenere che le migrazioni siano un’invenzione romantica, le migrazioni esistono e non hanno nulla di epico o di romantico.

E veniamo alle dinamiche demografiche. La storiografia e l’archeologia tradizionali, quando costatano un calo sensibile di ettari insediati in una regione, pensano che si tratti dell’effetto delle distruzioni violente con annesse stragi, e quando costatano un infittirsi dell’occupazione, pensano sia l’effetto di nuovi arrivi, o di fenomeni di sedentarizzazione. Alludo evidentemente al calo di popolazione in presenza nel Levante del XIII secolo, e all’occupazione delle alte-terre palestinesi della prima età del Ferro. Ma l’esperienza odierna, con lo scenario di una diminuita volontà di riprodursi dei nuclei familiari in ambienti già fiorenti ed ora in crisi, e viceversa di un’accresciuta volontà di riprodursi dei nuclei familiari in ambienti già depressi ma ora vogliosi di riprendersi, dovrebbe indurci a spiegazioni più complesse, che necessariamente dovrebbero basarsi su una più attenta analisi dei dati archeologici: calo già prima del tracollo, abbandoni oltre che distruzioni, tenori demografici differenziati a prescindere dalle perdite belliche. In questa direzione c’è ancora molto da fare, e anzi molto da ragionare preliminarmente.

Passiamo alla tecnologia, nel senso che dalle crisi – dicono gli economisti – si esce grazie ad un’innovazione tecnologica che metta in grado di aumentare la produttività. Nel nostro caso, la transizione tra Tardo Bronzo ed età del Ferro è segnata da importanti in innovazioni tecnologiche, che erano già state formulate in precedenza ma che in concomitanza con la crisi trovano spazio e stimolo per una diffusione e un’affermazione definitiva. Parlo dell’alfabeto che va a sostituire (dapprima nel Levante, poi anche in Anatolia, nell’Egeo, infine in Arabia) i complessi e diciamo pure macchinosi sistemi logo-sillabici; parlo della metallurgia del ferro che si affianca a quella del bronzo; parlo dell’uso del cammello e del dromedario, che apre ampi spazi aggiuntivi alla frequentazione umana; parlo di nuove tecniche di navigazione che aprono rotte più ardite del prudente cabotaggio dell’età del Bronzo; e parlo di tecniche di terrazzamento dei pendii e d’irrigazione fuori alluvio (dai fondi-wadi alle qanat e alla messa a punto delle oasi in ambiente iper-arido).

A proposito di questo complesso di innovazioni vorrei sottolineare due aspetti. Il primo aspetto è che esse si diffondono soprattutto nelle aree in precedenza marginali, cioè al di fuori dei grandi alluvi fluviali (Mesopotamia ed Egitto) che per oltre due millenni erano stati i centri propulsori delle economie e i centri egemoni del potere politico. Dunque le innovazioni portano ad un riassetto geo-politico complessivo: Egitto e Mesopotamia restano attaccati alle loro tradizioni, e non reagiscono adeguatamente e tempestivamente al nuovo mondo che si affaccia a far loro concorrenza. Anche questo meriterebbe di essere indagato sulla scorta dell’attuale globalizzazione, cioè in termini di vecchio che declina e nuovo che si afferma. Dunque catastrofe per chi declina, perdendo posizioni e privilegi, ma primavera luminosa per chi si afferma.

Il secondo aspetto è che alcune delle innovazioni consentono una più equilibrata distribuzione territoriale (con le zone aride e quelle montane che si aggiungono alle grandi vallate fluviali), e sono dunque ecologicamente motivate: evidentemente terrazzamenti e canali sotterranei non servono ai grandi alluvi. Altre invece consentono una sorta di democratizzazione. Non solo ovviamente l’alfabeto mette in crisi il monopolio scribale dell’amministrazione e della cultura, ma anche il ferro con la sua reperibilità diffusa mette in crisi il monopolio palatino nel commercio dello stagno, ed anche il nuovo rapporto tra città e villaggi (su cui tornerò tra breve) va nel senso di una minore distanza tra potere e popolazione. I due aspetti – più equilibrata distribuzione territoriale, democratizzazione socio-politica – sono in fondo due aspetti della stessa tendenza, nel primo caso applicata ai rapporti inter-regionali, nel secondo caso applicata ai rapporti interni, anche inter-personali. Parlando di democratizzazione uso ovviamente il termine in senso lato (e in qualche misura anacronistico), spesso ad affermarsi sono strutture anti-palatine ma di carattere patriarcale e non rappresentativo.

Ma tornando al rapporto tra catastrofe e suo superamento: il caso dell’alfabeto è comunemente visto nel senso che la crisi (con la scomparsa fisica) dei palazzi, con le loro scuole scribali e le loro necessità amministrative, ha dato via libera ad un sistema più semplice, alla portata di tutti, anche se meno adatto (nella sua forma iniziale) a conteggi e archiviazioni più complesse e sofisticate. Tutto ciò resta valido, ma forse dovremmo aggiungere l’altro aspetto del problema, e cioè che l’avvento dell’alfabeto non è solo una conseguenza del crollo (cioè dell’aspetto negativo della crisi), ma è anche un fattore di ripresa, nel senso di un allargamento della base sociale, non solo base produttiva, ma anche base decisionale, e base culturale.

Infine, la crisi del sistema regionale (ora va di moda dire “sistema-mondo”, ma io resto fedele all’accezione wallersteiniana del termine, applicabile solo alla modernità) produce una ripresa di localismo. Tutta l’età del Bronzo era stata dominata da una netta bipartizione e gerarchizzazione tra centri urbani e campagne: centri urbani con strutture palatine e templari, col monopolio della funzione decisionale, con la concentrazione della produzione artigianale e culturale, nonché degli scambi a lunga distanza, e coi villaggi ridotti a semplici produttori di beni primari e di manodopera coatta. Con la prima età del Ferro, la distinzione si attenua, anche i villaggi vengono cinti di mura, le strutture decisionali locali (gli anziani, l’assemblea cittadina) assumono maggior peso, la dimensione stessa delle formazioni politiche si frammenta in una pluralità di piccole città-stato, e i grandi complessi regionali entrano in crisi per alcuni secoli (alcuni scompaiono, come l’impero hittita, altri si ridimensionano, come la Babilonia o l’Egitto), salvo poi a riemergere nel IX secolo con l’impero assiro. Si assisterà in prosieguo di tempo allo scontro frontale tra i due sistemi, da un lato gli imperi rinnovati ed ampliati (prima quello neo-babilonese, poi quello achemenide) dall’altro le città-stato gelose della loro autonomia (prima quelle levantine, poi quelle greche). Ma questa è un’altra storia.

Per concludere, un’osservazione di profondo pessimismo, dettata dalla contingenza attuale: la storiografia tradizionale considera eccezionali le crisi, brevi parentesi a scendere in un percorso complessivamente in ascesa. Forse dovremmo capovolgere il grafico, e vedere delle brevi parentesi felici in un organigramma piatto su livelli bassi. Le grandi realizzazioni politiche consumano risorse non loro, e non riescono a farlo a lungo. Nell’antico Oriente i centri urbano-palatini hanno sfruttato la base produttiva primaria anche troppo a lungo, e certo troppo duramente, e sono periodicamente crollate proprio per la loro dinamica interna, per essersi giovate di risorse non eterne, che hanno finito o per esaurirsi o per ribellarsi.

1. Exploring Collapse, in “Scienze dell’Antichità” 15 (2009), pp. 15-22.

2. La madre di tutte le catastrofi, in “Studi Storici” 49 (2008), pp. 277-292.

3. Sull’antichità (anche vicino-orientale) ricordo J.A. Tainter, The Collapse of Complex Societies, Cambridge UK 1988; N. Yoffee – G.L. Cowgill, The Collapse of Ancient States and Civilizations, Tucson AZ 1988; più divulgativo J. Diamond, Collapse. How Societies Choose to Fail or Succeed, New York 2005 (trad. ital. Torino 2005).

4. D.H. Meadows et al., I limiti dello sviluppo, Milano 1972.

5. R. Thom, Stabilité structurelle et morphogenèse, Reading UK 1972 (trad. ital., Torino 1980); F.C. Zeeman, Catastrophe Theory, in “Scientific American” 234 (1976), pp. 65-83. Per presentazioni più facilmente accessibili si vedano A. Woodcock – M. Davis, La teoria delle catastrofi, Milano 1987; o la voce Catastrofi (di K. Pomian) in Enciclopedia Einaudi, 2, Torino 1977, pp. 789-803.

6. A.K. Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC (The Royal Inscriptions of Mesopotamia, Assyrian Periods, 2), Toronto 1991.

7. E. Leichty, The Omen Series Šumma Izbu (Texts from Cuneiform Sources, IV), Locust Valley NY 1970.

8. Per citazioni e maggiori dettagli rinvio al mio intervento Mutamenti climatici nell’antichità vicino-orientale e mediterranea al convegno torinese (Accademia delle Scienze) in corso di stampa.

9. D. Kaniewski et al., Late Second – Early First Millennium BC Abrupt Climate Changes in Coastal Syria and Their Possible Significance for the History of the Eastern Mediterranean, in “Quaternary Research” 74 (2010), pp. 207-215.

Copyright Mario Liverani & Missione archeologica in Palestina & Giordania

Webmaster: Michele De Marco